うりなみさんのレッスンを、断片的にですが、みなさんに共有できればと思い、記録してみました。ほとんど「自分へのメモ」ではありますが、何卒ご容赦ください。。

(※うりなみさんから、掲載許可はいただいております…!)

↓(前回のレッスン記事は、こちら)

お題

「今日は、Donnyの『Valdez in the Country』をやります」と、うりなみさん。

えっ、このレッスンは、パッドを使って理論の基礎を学ぶというものなのでは。。とにもかくにも、いきなり応用編に突入です。。笑

↓(Donny Hathawayの『Valdez in the Country』は、こちら)

↓(Live版もすごいぞ…!)

Donny Hathawayの『Valdez in the Country』のコードを、パッドで弾こう

こちら、実は、うりなみさんのXやYouTubeで、実演されています。笑

あれ風。G7sus4 G7 Cm7(11) ~的に弾いたやつ。

— うりなみ (@urinami) January 28, 2025

ソロも改めて聞くと145のインターバルのリックなども結構使っていて、何でも弾けるタイプの人だったんだろうなと思いました。

手法の切り替えも淀みない。ドリアンでアプローチするのが好きだったのだろうと思う。 pic.twitter.com/GbbqmCCkN8

この曲のDonnyのパート(Electric Piano)は、こうでないかと、うりなみさん。

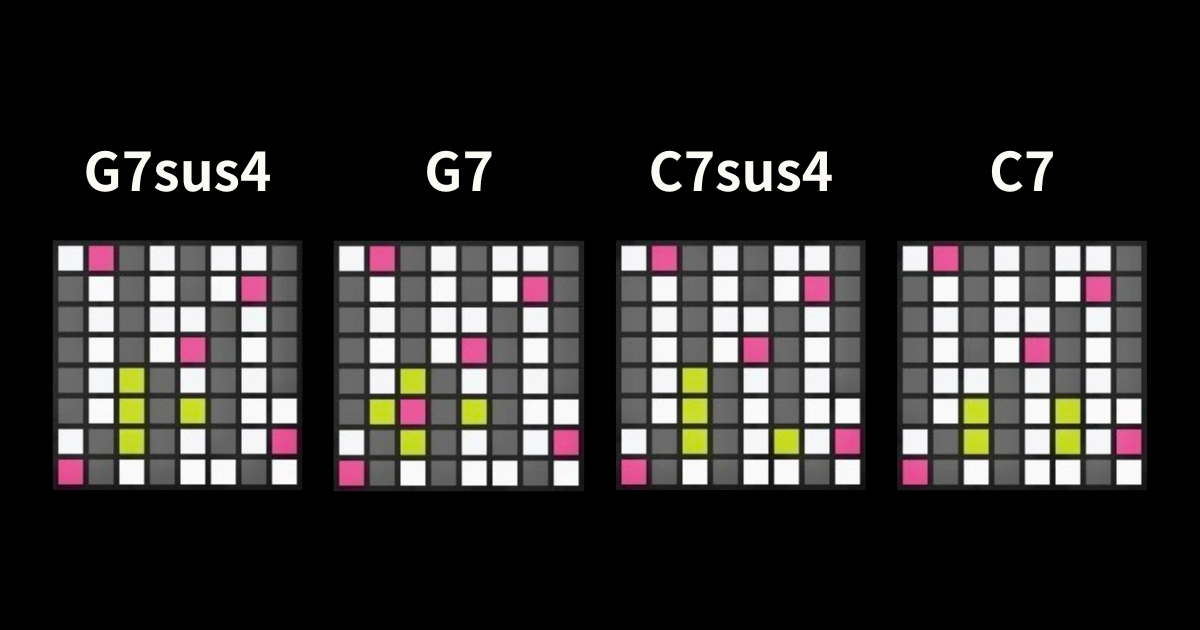

G7sus4 - G7 - C7sus4 - Cm7

上にあげた動画を見てもらうのが、一番良いとは思いますが(手形がわかるので)、一応、こちらにも、64パッドでのおさえ方を載せてみました。

↓(以下、拡大版の方は、スマホだと、途切れてしまうので、適宜、横にスワイプするか、画面を横にしてみてください…)

- 拡大版

- 縮小版

▼G7sus4(基本形)

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | F (b7) | ||||||

| | C (4) | D (5) | |||||

| | G (R) | ||||||

| |

▼G7(基本形)

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | F (b7) | ||||||

| | B (3) | D (5) | |||||

| | G (R) | ||||||

| |

▼C7sus4(第2転回形)

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | F (4) | ||||||

| | C (R) | ||||||

| | G (5) | Bb (b7) | |||||

| |

▼Cm7(第2転回形)

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | C (R) | Eb (b3) | |||||

| | G (5) | Bb (b7) | |||||

| |

▼G7sus4(基本形)

▼G7(基本形)

▼C7sus4(第2転回形)

▼Cm7(第2転回形)

転回形とは?(ざっくり)

コードというのは、必ずしも、下から順に「R, 3, 5, 7」と組む必要はないそうです。

むしろ、曲の流れ、前後のコード次第では、構成音の順番を並び替えた方が、運指がスムーズになったり、その曲の流れやコード感を、効果的に(なんか良い感じに)聞かせられるようになるのだとか…!

今回は、その並び替えの中でも、「転回形」を利用した場合のものですね。

まず、コードを習った時に初めて見る、あの、最低音がRから始まる形を「基本形」(普通の4和音の場合、下から順に「R, 3, 5, 7」となる形)と呼ぶのだそうで。。

その最低音(R)が1オクターブ上に移ってしまった形、つまり、最低音が次の音(普通は3度)から始まる形を「第1転回形」(下から順に「3, 5, 7, R」となる形)。

第1転回形に、同様の手順を行った形を「第2転回形」(下から順に「5, 7, R, 3」となる形)、お次は「第3転回形」(下から順に「7, R, 3, 5」となる形)と、呼ぶのだそうです。

このような感じで、R以外の音が最低音となった形を「転回形」と呼ぶのだそう。。

(…すいません、これ、ちゃんと説明しようと思うと、これまただいぶ長い記事になってしまうので、今回は、この程度に。。転回形については、いずれ別記事で書こうと思います…)

今回、上にあげた曲の、後半2つのコード「C7sus4」「Cm7」では、うりなみさんは、いずれも、第2転回形で弾いています。

直前にあるコード「G7」の基本形から、なるべく近い音、なるべく運指を動かさないようにすると、こうなるみたいです。(各コードのトップノート(最高音)とボトムノート(最低音)に、注目!)

パッドにおける転回形の捉え方

最後のコード「Cm7」は、特に面白いですよね。

第2転回形なので、下から順に「G, Bb, C, Eb」(5, b7, R, b3)という組み方をしているわけですが、パッド上では、まるで、

- 左側に「G, C」(5, R)

- 右側に「Bb, Eb」(b7, b3)

のセットがあるように見えます。

パッドを、

- 上下:4度

- 左右:クロマチック(半音)

に設定していれば、上下は全て、ただの4度音程ではなく、完全4度音程(2音の間隔が半音5個分)になるわけですが、それが2つ並んでいるんですね。美しい。。

今回、m7なので、このような形になりましたが、他の4和音でも、これに近い手形が作れるのだとか。

パッドを、上に書いた設定にしていれば、少なくとも、オクターブの位置は決まってきます。とすれば、転回形もバンバン作れます。…そうしていく中で、ある手形、楽な手形が、浮かび上がってくるんですね。。

詳しくは、ぜひ、うりなみさんのnoteで。。笑 またしても、超ボリューム記事を書いてくださっています…!

↓(うりなみさんのnote記事は、こちら)

あとがき

いやー、この日のレッスンは、特濃にも程がありました。。笑 衝撃を受けすぎて、レッスン後の数日間は、脳みその蓋が開いた状態に。。正直、今も、頭がパヤパヤしています。(アカン)

「うりなみさんは、たぶん、こういうことを言っとるんやろうな…」と思いながら、なんとか聞いていたのですが、実際には、1%も理解していないかもです。。泣

Donnyの何がすごいかといえば、曲中で解釈を分けている(弾き方・歌い方を使い分けている)だけでなく、パート間でも解釈を分けている点ではないかと、うりなみさん。

一曲通してのレイヤー、パートごとのレイヤーというのが何層もある、あるいは、多面的に捉え、展開していくというのは、文字通り、次元が違いました。。

また、この曲に関しては、ブルースのフォーマット(の一部?)を、現代的(※当時の)に解釈しているのではないかと、うりなみさんは語ります。

先人たちの作品を参考にしつつも、自分なりに解釈・表現してみる。換骨奪胎と言いますか、こういう手法は、自分も見習いたいですね。自分がやっているのは、ただの真似事なので。。