うりなみさんのレッスンを、断片的にですが、みなさんに共有できればと思い、記録してみました。ほとんど「自分へのメモ」ではありますが、何卒ご容赦ください。。

(※うりなみさんから、掲載許可はいただいております…!)

↓(前々回の記事、フォーム編は、こちら)

↓(前回の記事、転回形編は、こちら)

ガイドトーン・ボイシングとは?(ざっくり)

コードの構成音の中でも、そのコードを示す重要な音(もっぱら、3度と7度)を「ガイドトーン」と言うそうで。。

この、ガイドトーンのみを利用したコードの弾き方を「ガイドトーン・ボイシング」と言うそうです。

一般的な4和音であれば、おさえるのは、3度と7度のみ。前回学んだ転回形を利用し、コード間の移動を、できるだけスムーズにすることが、基本となるようです。

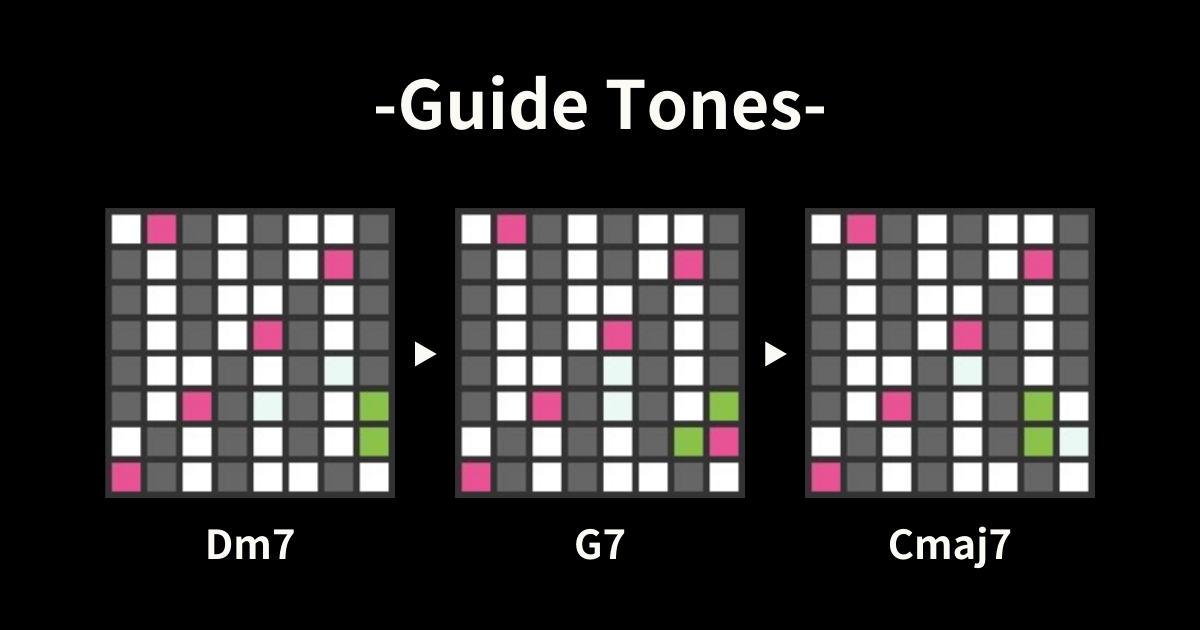

「Dm7 – G7 – Cmaj7 (Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ)」を例に考えてみましょう。

今回、例にあげたコードの構成音は、こちら。(太字がガイドトーンです)

- Dm7

- 7度:C (b7)

- 5度:A (5)

- 3度:F (b3)

- 1度:D (R)

- G7

- 7度:F (b7)

- 5度:D (5)

- 3度:B (3)

- 1度:G (R)

- Cmaj7

- 7度:B (M7)

- 5度:G (5)

- 3度:E (3)

- 1度:C (R)

3度と7度のみで、コード間の移動をスムーズになるように転回させるとなると、

- 37はじまり (37 – 73 – 37)

- 上:C (b7) – B (3) – B (M7)

- 下:F (b3) – F (b7) – E (3)

- 73はじまり (73 – 37 – 73)

- 上:F (b3) – F (b7) – E (3)

- 下:C (b7) – B (3) – B (M7)

の2通りが考えられます。うーん、これは、楽譜やパッドの方がわかりやすいかも。。

37はじまりでも、73はじまりでもいいのですが、パッドの場合、完全5度音程よりも、(そこから変換可能な)完全4度音程にしてあげた方が、運指上、さらにスムーズになるんでしたね。

↓(「え、そうなの?」という方は、うりなみさんのnote記事で確認を…笑)

…とすると、パッドの場合、37はじまり(完全5度音程から始まるパターン)よりも、73はじまり(完全4度音程から始まるパターン)の方が、よりオススメということになるわけです…!

いやあ、文字情報だけだと、本当にわかりにくいですね。。

ガイドトーン・ボイシングを使って、Ⅱ-Ⅴ-Ⅰを、パッドで弾いてみよう!

とりあえず、ガイドトーン・ボイシングを使ったⅡ-Ⅴ-Ⅰ進行を、73はじまりのパターンのみ、表にしてみました。

Dm7 - G7 - Cmaj7 (Ⅱ - Ⅴ - Ⅰ)

↓(以下、拡大版の方は、スマホだと、途切れてしまうので、適宜、横にスワイプするか、スマホ画面を横にしてみてください…)

- 拡大版

- 縮小版

▼Dm7

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | A (5) | ||||||

| | D (R) | F (b3) | |||||

| | C (b7) | ||||||

| |

(薄い色はRと5。第3転回形として、仮に置いてみた)

▼G7

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | G (R) | ||||||

| | D (5) | F (b7) | |||||

| | B (3) | ||||||

| |

(薄い色はRと5。第1転回形として、仮に置いてみた)

▼Cmaj7

| | | | | | | | |

| | |||||||

| | |||||||

| | |||||||

| | G (5) | ||||||

| | E (3) | ||||||

| | B (M7) | C (R) | |||||

| |

(薄い色はRと5。第3転回形として、仮に置いてみた)

▼Dm7

▼G7

▼Cmaj7

…はい、パッドであれば、一目瞭然ですね。。笑

この、ガイドトーン・ボイシングという、必要最小限の動き・響きというのは、パッドだけでなく、ギターや鍵盤等でコードを弾く方にも、有効です(特に、ベースや管楽器等、他のパートがいる場合)。

ああ、ホーン・アレンジにも有効でした。。笑

作編曲で使えることはもちろん、アドリブをとる時にも、このガイドトーンの捉え方は、非常に有効だと、うりなみさんは語ります。そりゃそうか。。

サックスのように音域が狭い楽器や、トロンボーンのように機動力が劣る楽器であればあるほど、一音一音の選び方・繋げ方が大事になってきます。。

より頭を使う必要があると。その時、このガイドトーンをおさえているかどうかで、プレイはずいぶん変わってくるそうです。

「3度と7度」という制限のおかげで、思考を節約できるんですね。

(※ここでいう制限というのは、「3度と7度だけで」プレイするという意味ではなく、「3度と7度を中心にして」プレイするという意味です…)

極端な話、より自由になれる。制限を課したにもかかわらず、です。面白いですよね。笑

雑感

ガイドトーン、大昔にやったような気がしたのですが、あの時わからなかっただろうことが、今見たら、だいぶわかるようになってました。。

やっぱりパッドに慣れること。具体的には、スケールと、コードの基本形が入っていることが、必須ですね。。前回の転回形もそうですが。。

ルートレス・ボイシングも、基本形が入っていれば、なんてことはないはず。。

ちゃんと入っていれば、「ああ、4和音って、R(=ルート=根音)の上に、(3度のところから)トライアド(=3和音)が乗っているのか…!」と、なるのではないかと。笑

で、そこから、(最初のコードの)5度を抜けば、当然、3度と7度が残ると。

3度は、そのコードが、メジャーかマイナーかを決める重要な音。7度は、その次くらいに、コードの色を左右する音です。

その2音が鳴っていれば、確かに、なんとなくのコードを感じられるというか。。鳴っていないはずのRが、だんだん聞こえるようになってくるというのは、非常に興味深かったです。。

また、3度と7度の組み合わせというのは、基本的に、完全5度音程、もしくはトライトーン(3全音)の関係でした。

完全5度音程は、完全4度音程に変換可能だし、トライトーンは、常に、右斜め上・左斜め下の位置に変換可能です。これを応用していくと、かなり近い位置で弾くことができるわけですね。。笑

なんでしょう、わかってはいても、本当の意味では、見えていなかったというか。。

とにかく、パッドは、音の並びが、視覚的にハッキリとわかります。もちろん、弾けば音が鳴るので、視覚と聴覚が、自然と一致してくるわけですね。

そこからさらに、「もっと楽はできないか?」「他に面白い可能性はないか?」等々考えていけば、どんどん世界が広がっていきそうです。。

最小単位に分解し、再構成してみる。頭の中のパッドを動かし、実際に弾いてみると。

いやあ、すごいですね。。天動説の時代に、地動説を知ってしまったかのような衝撃です。。笑

真理は、最初からそこにあったのに、全く考えてもいなかった。「今まで、何をやっていたんだろう…」と、つくづく思います。。

パッド、本当に奥が深いですね。。

お知らせ

うりなみさんのnoteにて、上に書いた内容の100倍、いや、1,000倍くらいの記事が…!笑

いや、、あの、、記事+動画だけでも、ものすごいのですが、なんと、今回購入していただいた方には、練習用のMIDIファイルが付いてくるのだそう!!

興味のある方は、ぜひ!

↓(うりなみさんのnote記事は、こちら)